做数字产品的都知道,“免费拉新、付费变现” 是常规操作 —— 先靠免费模式吸引用户进来,再找机会推付费,把免费用户转化成 “真金白银”。但问题是:什么时候推、怎么推才不翻车?错的策略会让用户觉得 “被套路”,扭头就走;对的策略却能让用户心甘情愿留下,甚至主动付费。

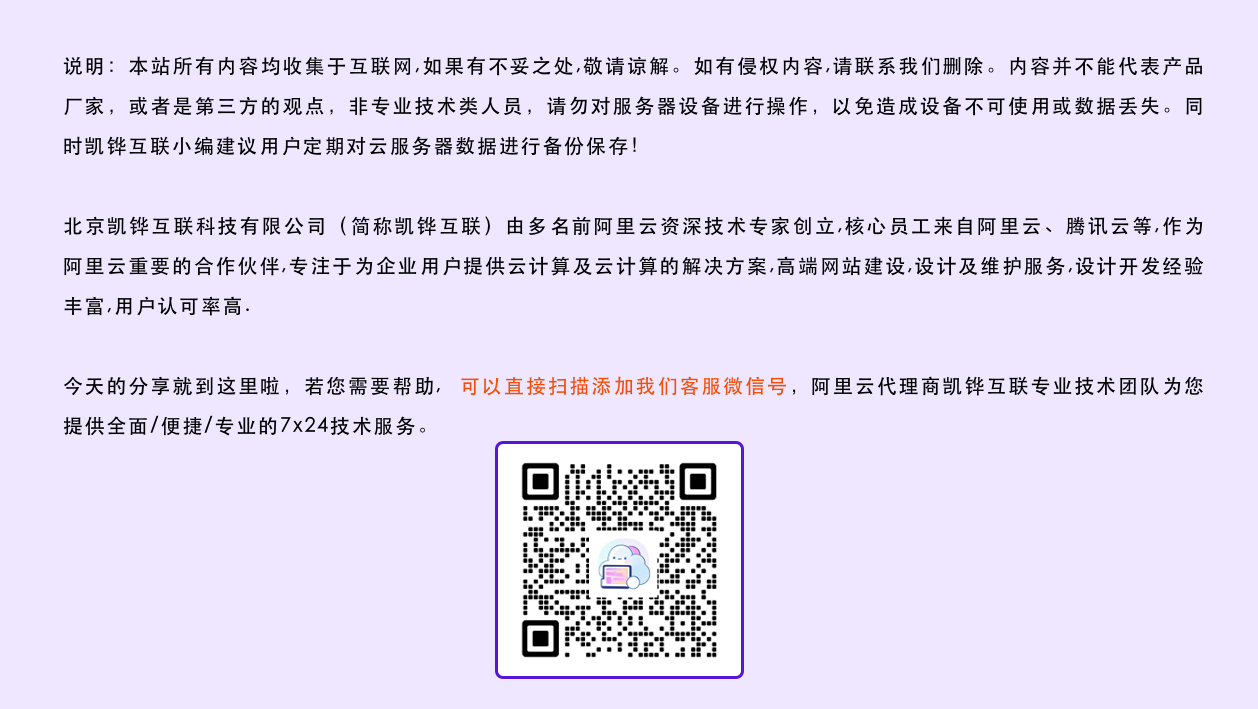

今天就来聊聊一款叫 Insight Timer 的冥想 APP,它同样走 “免费 + 增值” 路线,却靠一套 “反常规” 操作,做到了累计安装量近 2500 万次、月活 300 万,1 月份收入还能达到 110 万美元 —— 在 Calm、

Headspace 之后,稳坐冥想类 APP 的第 6 把交椅,收入甚至能抵得上另外 3 个心理健康 APP 的总和。

要知道,现在冥想 APP 卷得厉害,用户可选的太多了,为什么偏偏认准它?答案藏在 “用户体验” 里。打开 App Store 看看,它光评论就快 50 万条,评分更是高达 4.9 分,说它是 “用户心中最好的冥想 APP”,一点不夸张。

它到底是怎么做到的?作为用了很久的老用户,我最直观的感受是:它把 “正念练习” 的体验做得太顺了 —— 注册不用填一堆信息,没有强制的 “新手教程”;一进去就能用几千个免费资源,界面干净不杂乱,还带点游戏化的小趣味。这种 “不折腾” 的感觉,恰恰是很多 APP 缺的。

一、不逼单、不催付:先给用户 “心理安全感”

把 Insight Timer 和 Calm、Headspace 这些知名冥想 APP 放一起比,你会发现一个很明显的差别:后两者总给人一种 “急着收钱” 的感觉。

比如 Calm 和 Headspace,很多内容都要付费才能看,免费试用完就催你订阅;要么搞 “内容锁”,只放一小部分冥想内容免费,剩下的全要订阅才能解锁;还有 “限时折扣倒计时”,逼你在优惠结束前赶紧下单;甚至免费试用默认 “自动续费”,忘了取消就会被扣钱。这些招确实能快速转化,但用户心里总有点不舒服,像被 “架着” 掏钱。

Insight Timer 走了完全相反的路:它先把 “免费资源库” 堆得满满当当,高级功能更像 “额外福利”,而不是 “必买项”。这种模式把入门门槛拉得很低 —— 哪怕你是刚接触冥想,只想试试看不想花钱,也能在里面找到足够多的内容用。

没有弹窗逼单,没有倒计时催付,更没有 “不付费就用不了” 的压迫感。用户不用时刻警惕 “会不会被套路”,反而能安心探索内容。甚至界面都不会让你觉得 “不付费就低人一等”,高级功能会随着你自然浏览慢慢出现,一点不突兀。

也难怪它的用户留存率这么高 ——30 天留存率能达到 16%,在同类 APP 里算相当亮眼的成绩了。

二、用户愿付费,不是 “被催的”,是 “想回馈的”

翻一翻 Reddit 上的用户讨论就知道,Insight Timer 的策略特别能拉近距离:先靠免费内容让用户 “玩得爽”,建立信任,等用户遇到高级功能时,不会觉得是 “新的营销套路”,反而会从 “我已经受益了” 的角度去评估。

更聪明的是,它没把高级功能说成 “需要额外买的东西”,而是包装成 “平台本来就有的支撑服务”。这种感觉会催生一种 “互惠心理”—— 你免费给了我这么多有价值的内容,我自然想 “回馈” 你,比如订阅支持一下。

App Store 上 4.9 的高分,本质上就是用户的认可:很多人订阅不是 “不得不买”,而是 “想支持这个平台,顺便拿点额外功能”。

不过要提醒一句:这种策略能成,也和它 “入局早” 有关。Insight Timer2009 年就成立了,比 Headspace(2010 年)、Calm(2012 年)都早,当时冥想 APP 还没那么多竞争,它能慢慢积累用户。现在市场已经满了,再完全照搬这套,可能会有风险。

三、内容、社区、全球化:把 “单一工具” 变成 “生活场景”

光靠 “不逼单” 还不够,用户能长期留下来,核心是它把 “冥想 APP” 做成了 “全方位的健康社区”。

1. 像 “冥想界 YouTube”:让不同导师来填内容

和很多 “内容靠自己生产” 的 APP 不一样,Insight Timer 更像一个开放平台 —— 不管是禅修导师、心理学家,还是瑜伽教练、独立音乐人,都能来分享自己的内容:

- 禅修导师可以更传统的冥想指导;

- 心理学家能教你怎么管理焦虑;

- 瑜伽教练带练轻量运动;

- 音乐人上传原创的疗愈音乐。

用户不用被 “单一风格” 绑架,喜欢幽默的讲师,就找轻松的内容;偏爱传统冥想,就选严肃的指导,总能找到适合自己的。

2. 不止 “看内容”,还能 “交朋友”

它还特意做了 “讲师和学员的连接”:讲师能回复学员的评论,开直播课让大家实时互动,学员也能关注喜欢的讲师。这种 “有来有回” 的互动,比单纯看预制视频有意思多了,用户也更容易有 “归属感”。

3. 不止英语内容:做 “全球人的冥想社区”

它没有局限在英语市场,反而搞了很多 “母语原创内容”—— 比如西班牙语的冥想、印地语的研讨会、普通话的睡前故事。这不是简单的翻译,而是找当地讲师用母语创作,更能戳中用户的文化共鸣。

比如一个中文用户,听着用普通话讲的睡前故事,会比听英语翻译版更有代入感,也更容易觉得 “这个 APP 懂我”。

4. 不止冥想:把 “健康场景” 扩到最大

早期的冥想 APP,大多只做 “冥想” 这一件事,Insight Timer 却把范围扩得很广:

- 音乐板块:从传统颂钵声到现代氛围音乐,各种疗愈音效都有;

- 睡眠内容:睡前故事、ASMR、专门的睡眠冥想,帮你入睡;

- 运动板块:轻瑜伽、行走冥想,甚至能跟着练。

这种 “全场景覆盖” 其实是个巧妙的商业逻辑:你可能因为 “免费冥想” 进来,后来发现 “直播瑜伽课” 不错,再后来想解锁线下课程,就自然会考虑订阅。每个功能都在互相带动,把用户留在自己的生态里。

四、小心思拉满:让用户 “自然想付费”

除了大方向的设计,Insight Timer 在很多细节上,都在悄悄拉近和用户的距离,让 “付费” 变成一个顺理成章的选择。

1. 每次打开都有 “新鲜感”

它特别懂 “多变奖励” 的心理:每次你打开 APP,可能会看到新的冥想内容、新的免费直播课,甚至是一句新的鼓舞人心的话。这种 “不知道会遇到什么” 的感觉,会让你愿意经常打开看看。

就连直播课的时间、主持人、主题,每天都不一样;首页的引言也会换,不会让你觉得 “看腻了”。

2. 用 “数字” 建立信任:让你觉得 “不是一个人在练”

打开 APP,你会看到各种实时数据:现在有多少人在冥想、这场直播有多少人参加、这条评论有多少人点赞、这个讲师有多少粉丝……

这些数字看似普通,其实是在激活 “社会认同”—— 当你看到 “现在有 1000 人跟你一起冥想”,会觉得 “这么多人都在用,肯定靠谱”;看到讲师有几十万粉丝,也会更信任他的内容。这种 “群体感”,会让你更愿意留在这个平台。

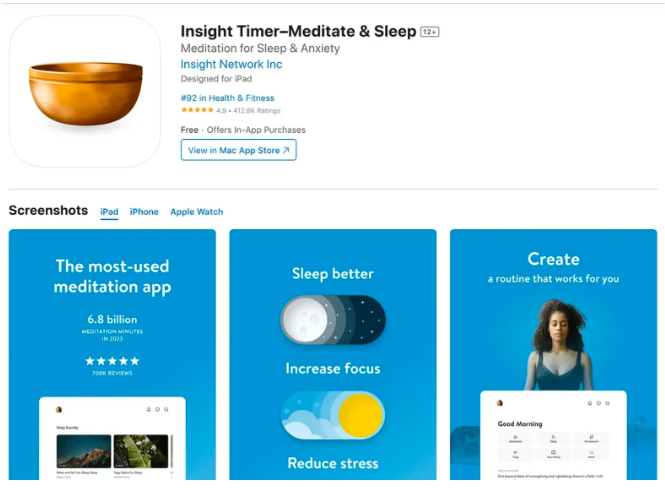

3. 免费版 “够好用”:先让你 “离不开”

很多 APP 的免费版像 “半成品”,逼你付费才能用核心功能,但 Insight Timer 的免费版做得很 “实在”:几千个冥想练习、功能完整的计时器、活跃的社区群组,甚至讲师每天都会上传新内容。

这种 “免费版也像完整版” 的体验,会让用户觉得 “不付费也能玩得很好”,反而会放下戒备。比如有人可能连续几个月只用来免费冥想,慢慢养成习惯,等遇到想解锁的功能时,自然会愿意付费。

4. 付费墙 “不烦人”:只在 “你需要时” 出现

它从不在你打开 APP 时弹付费广告,而是把 “付费墙” 藏在 “自然场景” 里:

- 你要去旅行,想把冥想内容下载下来离线听;

- 你刷到一门超感兴趣的睡眠课程,想完整听完;

- 你想在冥想时加一段自己喜欢的白噪音,让体验更好。

这些时候,付费墙才会悄悄出现 —— 因为你此时确实有需求,不会觉得 “被打扰”,反而会觉得 “付费能解决我的问题”。

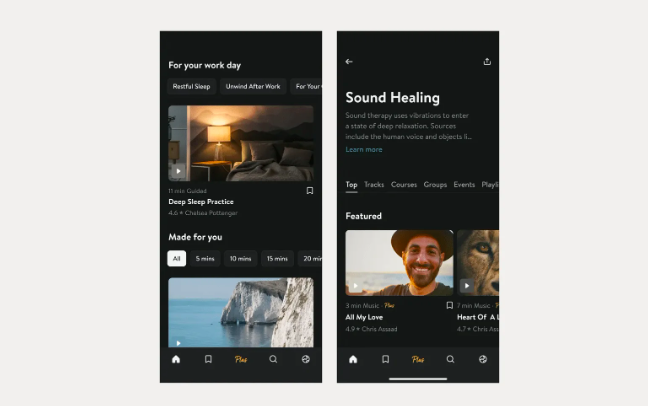

5. 音频预览 “戳痛点”:让你 “怕错过”

最妙的是它的 “付费墙 + 音频预览” 组合:当你遇到付费内容时,它不只是显示价格,还会在后台悄悄播放内容预览 —— 比如付费冥想的片段、课程讲师的介绍。

这其实利用了 “损失厌恶” 心理:你听着这段舒服的冥想引导,心里会想 “要是听不完多可惜”;或者觉得 “这个讲师讲得真好,想听完剩下的”。这种 “怕错过” 的感觉,会让你更倾向于订阅 —— 毕竟订阅不是 “买新东西”,而是 “不让自己失去已经喜欢的内容”。

比如对单条冥想,它会放剪辑后的核心片段;对系列课程,会放讲师的开场白。短短几十秒,就能让你产生 “想继续听” 的欲望。

五、连讲师都 “帮着拉新”:构建 “双赢生态”

Insight Timer 还有一个杀手锏:让讲师也能赚钱,甚至主动帮平台推广。

和很多 “只给少量补贴” 的平台不同,它给讲师的收益渠道很丰富:

- 订阅分成:平台会把订阅收入按播放量、内容类型分给讲师;

- 用户捐赠:用户可以直接给讲师打赏,平台只扣 30% 的 App Store 佣金;

- 评论奖励:讲师回复用户评论也能赚钱,每条课程评论最高能拿 20 美元;

- 回访奖励:如果讲师的内容能让用户频繁回来用 APP,还能拿额外奖励。

更聪明的是它吸引讲师的方式:不只是说 “能赚钱”,更强调 “能扩大影响力”。比如它会告诉讲师 “你能接触到 3000 万冥想用户”—— 对讲师来说,“让更多人听到自己的内容” 比单纯赚钱更有吸引力。

现在平台上已经有 18000 多名讲师,每个讲师都有自己的粉丝,他们会主动在自己的社交账号上推广自己在 Insight Timer 的课程,相当于帮平台免费拉新。有些讲师每月甚至能给平台带来几千个新用户,形成了 “平台 – 讲师 – 用户” 的双赢循环。

六、关键总结:付费模式的核心,是 “把用户当人,不是当钱包”

Insight Timer 能在竞争激烈的冥想市场站稳脚跟,甚至留住 2500 万用户,本质上是因为它没把 “付费变现” 当成唯一目标,而是先做 “用户体验”。

它的逻辑很简单:

- 先给用户 “心理安全感”:不逼单、不催付,免费内容够丰富,让用户觉得 “这个 APP 不坑我”;

- 再让用户 “离不开”:靠多样的内容、社区互动、全场景覆盖,把 APP 变成用户的 “日常工具”;

- 最后让用户 “愿意付”:在用户有需求的时候,悄悄推出付费选项,用 “互惠心理” 和 “损失厌恶” 打动用户,而不是靠压迫感。

很多 APP 总想着 “怎么快速把用户的钱赚到手”,却忘了用户愿意付费的前提是 “我觉得值”。Insight Timer 的例子恰恰说明:先把 “用户体验” 做透,让用户觉得 “你懂我、对我好”,付费自然会水到渠成。

毕竟,用户付的不是 “功能费”,而是 “我愿意为这份舒服的体验买单”。

.

.

.

.

.